Решение этого кроссворда состоит из 7 букв длиной и начинается с буквы Б

Ниже вы найдете правильный ответ на Шкафчик для икон 7 букв, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

Суббота, 6 Июля 2019 Г.

БОЖНИЦА

предыдущий следующий

ответ:

п 7 букв

п 7 букв Русская изба. Виды русских изб

Русская изба. Виды русских избСлово «изба» (а также его синонимы «ызба»,»истьба», «изъба», «истобка», «истопка») употребляется в русских летописях, начиная с самых древнейших времен. Очевидна связь этого термина с глаголами «топить», «истопить». В самом деле, он всегда обозначает отапливаемое строение (в отличие, например, от клети).

Кроме того, у всех трех восточнославянских народов — белорусов, украинцев, русских — сохранялся термин «истопка» и обозначал опять-таки отапливаемое строение, будь то кладовая для зимнего хранения овощей (Белоруссия, Псковщина, Северная Украина) или жилая изба крохотных размеров (Новогородская, Вологодская области), но непременно с печью.

Строительство дома для крестьянина было знаменательным событием. При этом для него было важно не только решить чисто практическую задачу — обеспечить крышу над головой для себя и своей семьи, но и так организовать жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, любовью покоем. Такое жилище можно соорудить, по мнению крестьян, лишь следуя традициям предков, отступления от заветов отцов могли быть минимальными.

При строительстве нового дома большое значение придавалось выбору места: место должно быть сухим, высоким, светлым — и вместе с тем учитывалась его ритуальная ценность: оно должно быть счастливым. Счастливым считалось место обжитое, то есть прошедшее проверку временем, место, где жизнь людей проходила в полном благополучии. Неудачными для строительства было место, где прежде захоранивали людей и где раньше проходила дорога или стояла баня.

Особые требования предъявлялись и к строительному материалу. Русские предпочитали рубить избы из сосны, ели, лиственницы. Эти деревья с длинными ровными стволами хорошо ложились в сруб, плотно примыкая друг к другу, хорошо удерживали внутреннее тепло, долго не гнили. Однако выбор деревьев в лесу регламентировался множеством правил, нарушение которых могло привести к превращению построенного дома из дома для людей в дом против людей, приносящий несчастья. Так, для сруба нельзя было брать «священные» деревья — они могут принести в дом смерть. Запрет распространялся на все старые деревья. По поверью, они должны умереть в лесу своей смертью. Нельзя было использовать сухие деревья, считавшиеся мертвыми, — от них у домашних будет «сухотка». Большое несчастье случится, если в сруб попадет «буйное» дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке дорог или на месте бывший лесных дорог. Такое дерево может разрушить сруб и задавить хозяев дома.

Запрет распространялся на все старые деревья. По поверью, они должны умереть в лесу своей смертью. Нельзя было использовать сухие деревья, считавшиеся мертвыми, — от них у домашних будет «сухотка». Большое несчастье случится, если в сруб попадет «буйное» дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке дорог или на месте бывший лесных дорог. Такое дерево может разрушить сруб и задавить хозяев дома.

Возведение дома сопровождалось множеством обрядов. Начало строительства отмечалось обрядом жертвоприношения курицы, барана. Он проводился во время укладки первого венца избы. Под бревна первого венца, подушку окна, матицу укладывали деньги, шерсть, зерно — символы богатства и семейного тепла, ладан — символ святости дома. Окончание строительства отмечалось богатым угощением всех участвовавших в работе.

Славяне, как и другие народы, «разворачивали» строящееся здание из тела существа, принесенного в жертву Богам. По мнению древних, без такого «образца» бревна ни за что не могли сложиться в упорядоченную конструкцию. «Строительная жертва» как бы передавала избе свою форму, помогала создать из первобытного хаоса нечто разумно организованное… «В идеале» строительной жертвой должен быть человек. Но к человеческой жертве прибегали лишь в редких, поистине исключительных случаях — например, при закладке крепости для защиты от врагов, когда речь шла о жизни или гибели всего племени. При обычном строительстве довольствовались животными, чаще всего конем или быком. Археологами раскопана и подробно исследована не одна тысяча славянских жилищ: в основании некоторых из них найдены черепа именно этих животных. Особенно часто находят конские черепа. Так что «коньки» на крышах русских изб отнюдь не «для красоты». В старину к задней части конька прикрепляли еще и хвост из мочала, после чего изба уже совершенно уподоблялась коню. Собственно дом представлялся «телом», четыре угла — четырьмя «ногами». Ученые пишут, что вместо деревянного «конька» некогда укрепляли настоящий лошадиный череп. Закопанные же черепа находят и под избами X века, и под выстроенными через пять столетий после крещения — в XIV-XV веках.

«Строительная жертва» как бы передавала избе свою форму, помогала создать из первобытного хаоса нечто разумно организованное… «В идеале» строительной жертвой должен быть человек. Но к человеческой жертве прибегали лишь в редких, поистине исключительных случаях — например, при закладке крепости для защиты от врагов, когда речь шла о жизни или гибели всего племени. При обычном строительстве довольствовались животными, чаще всего конем или быком. Археологами раскопана и подробно исследована не одна тысяча славянских жилищ: в основании некоторых из них найдены черепа именно этих животных. Особенно часто находят конские черепа. Так что «коньки» на крышах русских изб отнюдь не «для красоты». В старину к задней части конька прикрепляли еще и хвост из мочала, после чего изба уже совершенно уподоблялась коню. Собственно дом представлялся «телом», четыре угла — четырьмя «ногами». Ученые пишут, что вместо деревянного «конька» некогда укрепляли настоящий лошадиный череп. Закопанные же черепа находят и под избами X века, и под выстроенными через пять столетий после крещения — в XIV-XV веках.![]() За полтысячелетия их разве что стали класть в менее глубокую ямку. Как правило, эта ямка располагалась под святым (красным) углом — как раз под иконами! — либо под порогом, чтобы зло не сумело проникнуть в дом.

За полтысячелетия их разве что стали класть в менее глубокую ямку. Как правило, эта ямка располагалась под святым (красным) углом — как раз под иконами! — либо под порогом, чтобы зло не сумело проникнуть в дом.

Другим излюбленным жертвенным животным при закладке дома был петух (курица). Достаточно вспомнить «петушков» как украшение крыш, а также повсеместно распространенное убеждение, что нечисть должна исчезнуть при крике петуха. Клали в основание избы и череп быка. И все-таки древняя вера, что дом строится «на чью-нибудь голову», бытовала неискоренимо. По этой причине старались оставить хоть что-нибудь, хоть краешек крыши, незавершенным, обманывая судьбу.

Схема устройства кровли :

1 — желоб,

2 — охлупень,

3 — стамик,

4 — слега,

5 — огниво,

6 — князевая слега (» кнес»),

7 — повальная слега,

8 — самец,

9 — повал,

10 — причелина,

11 — курица,

12 — пропуск,

13 — бык,

14 — гнет.

Ощий вид избы

Какой же дом строил для себя и своей семьи наш прапрапрадед, живший тысячу лет назад?

Это, в первую очередь, зависело от того, где он жил, к какому племени принадлежал. Ведь даже теперь, побывав в деревнях на севере и на юге Европейской России, нельзя не заметить разницы в типе жилищ: на севере это — деревянная рубленая изба, на юге — хата-мазанка.

Ведь даже теперь, побывав в деревнях на севере и на юге Европейской России, нельзя не заметить разницы в типе жилищ: на севере это — деревянная рубленая изба, на юге — хата-мазанка.

Ни одно порождение народной культуры не было в одночасье придумано в том виде, в каком застала его этнографическая наука: народная мысль трудилась в продолжение веков, создавая гармонию и красоту. Конечно, касается это и жилища. Историки пишут, что разница между двумя основными видами традиционного дома прослеживается при раскопках поселений, в которых жили люди еще до нашей эры.

Традиции во многом определялись климатическими условиями и наличием подходящего строительного материала. На севере во все времена преобладала влажная почва и было много строевого леса, на юге же, в лесостепной зоне, почва была суше, зато леса хватало не всегда, так что приходилось обращаться к иным строительным материалам. Поэтому на юге до весьма позднего времени (до XIV-XV веков) массовым народным жилищем была полуземлянка на 0,5-1 м врытая в грунт. А на дождливом севере, напротив, очень рано появился наземный дом с полом, зачастую даже несколько приподнятым над землей.

А на дождливом севере, напротив, очень рано появился наземный дом с полом, зачастую даже несколько приподнятым над землей.

Ученые пишут, что древнеславянская полуземлянка «выбиралась» из-под земли на свет Божий в течение многих веков, постепенно превращаясь в наземную хату славянского юга.

На севере, с его сырым климатом и изобилием первоклассного леса, полуподземное жилище превратилось в наземное (избу) гораздо быстрее. Несмотря на то что традиции жилищного строительства у северных славянских племен (кривичей и ильменских словен) не удается проследить столь же далеко в глубь времен, как у их южных соседей, ученые с полным основанием полагают, что бревенчатые избы возводили здесь еще во II тысячелетии до нашей эры, то есть задолго до того, как эти места вошли в сферу влияния ранних славян. А в конце I тысячелетия нашей эры здесь уже выработался устойчивый тип срубного бревенчатого жилища, между тем как на юге долго господствовали полуземлянки. Что ж, каждое жилище наилучшим образом подходило для своей территории.

Вот как, например, выглядела «средняя» жилая изба IX-XI веков из города Ладоги (ныне Старая Ладога на реке Волхов). Обычно это была квадратная в плане (то есть если смотреть сверху) постройка со стороной 4-5 м. Иногда сруб возводили непосредственно на месте будущего дома, иногда же его сперва собирали на стороне — в лесу, а затем, разобрав, перевозили на место строительства и складывали уже «начисто». Ученым рассказали об этом зарубки-«номера», по порядку нанесенные на бревна, начиная с нижнего.

Строители заботились о том, чтобы не перепутать их при перевозке: бревенчатый дом требовал тщательной подгонки венцов.

Чтобы бревна плотней прилегали друг к другу, в одном из них делали продольное углубление, куда и входил выпуклый бок другого. Древние мастера делали углубление в нижнем бревне и следили, чтобы бревна оказывались кверху той стороной, которая у живого дерева смотрела на север. С этой стороны годовые слои плотнее и мельче. А пазы между бревнами конопатили болотным мхом, имеющим, между прочим, свойство убивать бактерии, и нередко промазывали глиной. А вот обычай обшивать сруб тесом для России исторически сравнительно нов. Впервые он запечатлен на миниатюрах рукописи XVI века.

А вот обычай обшивать сруб тесом для России исторически сравнительно нов. Впервые он запечатлен на миниатюрах рукописи XVI века.

Пол в избе порою делался земляным, но чаще — деревянным, приподнятым над землей на балках-лагах, врубленных в нижний венец. В этом случае в полу устраивали лаз в неглубокий погреб-подполье.

Зажиточные люди обыкновенно строили себе дома в два жилья, нередко с надстройкою наверху, которая придавала дому снаружи вид трехъярусного.

К избе нередко пристраивали своего рода прихожую — сени около 2 м шириной. Иногда, впрочем, сени значительно расширяли и устраивали в них хлев для скота. Использовали сени и по-другому. В обширных, опрятных сенях держали имущество, мастерили что-нибудь в непогоду, а летом могли, например, уложить там спать гостей. Такое жилище археологи называют «двухкамерными», имея в виду, что в нем два помещения.

Согласно письменным источникам, начиная с X века распространились неотапливаемые пристройки к избам — клети. Сообщались они опять-таки через сени. Клеть служила летней спальней, круглогодичной кладовой, а зимой — своеобразным «холодильником».

Клеть служила летней спальней, круглогодичной кладовой, а зимой — своеобразным «холодильником».

Обыкновенная крыша русских домов была деревянная, тесовая, гонтовая или из драни. В XVI и XVII веках было в обычае покрывать сверху кровлю березовою корою от сырости; это придавало ей пестроту; а иногда на кровле клали землю и дерн в предохранение от пожара. Форма крыш была скатная на две стороны с фронтонами на других двух сторонах. Иногда все отделы дома, то есть подклеть, средний ярус и чердак, находились под одним скатом, но чаще чердак, а у других и средние этажи имели свои особые крыши. У богатых особ были кровли затейливой формы, например, бочечная в виде бочек, япанечная в виде плаща. По окраине кровля окаймлялась прорезными гребнями, рубцами, полицами, или перилами с точеными балясами. Иногда же по всей окраине делались теремки — углубления с полукруглыми или сердцеобразными линиями. Такие углубления преимущественно делались на теремах или чердаках и были иногда так малы и часты, что составляли кайму кровли, а иногда так велики, что на каждой стороне было их только по паре или по три, и в середине их вставлялись окна.

Если полуземлянки, по крышу заваленные грунтом, были, как правило, лишены окон, то в ладожских избах окна уже имеются. Правда они еще весьма далеки от современных, с переплетами, форточками и ясными стеклами. Оконное стекло появилось на Руси в X-XI веках, но даже и позже было очень дорого и использовалось большей частью в княжеских дворцах и церквах. В простых избах устраивали так называемые волоковые (от «волочить» в смысле раздвигать-задвигать) окошечки для пропуска дыма.

Два смежных бревна прорубались до середины, а в отверстие вставлялись прямоугольная рама с деревянной задвижкой, ходившей горизонтально. В такое окошечко можно было выглянуть — но и только. Их так и называли — «просветцами»… По надобности на них натягивали кожу; вообще эти отверстия в избах бедных были малы, для сохранения теплоты, и когда их закрывали, то в избе среди дня было почти темно. В зажиточных домах окна делались большие и малые; первые назывались красными, последние были по фигуре своей продолговатые и узкие.

Не малые споры среди ученых вызвал дополнительный венец бревен, опоясывающий ладожские избы на некотором расстоянии от основного. Не забудем, что от древних домов до наших времен сохранилось хорошо если один -два нижних венца да беспорядочные обломки рухнувшей крыши и половиц: разбирайся, археолог, где что. Поэтому о конструктивном назначении найденных деталей делаются порой самые разные предположения. Какой цели служил этот дополнительный внешний венец — единой точки зрения не выработано до сих пор. Одни исследователи считают, что он окаймлял завалинку (невысокая утепляющая насыпь вдоль внешних стен избы), не давая ей расползаться. Другие ученые думают, что древние избы опоясывали не завалинки,- стена была как бы двухслойной, жилой сруб окружала своего рода галерейка, служившая одновременно и теплоизолятором и хозяйственной кладовой. Судя по археологическим данным, в самом заднем, тупиковом конце галерейки нередко размещался туалет. Понятно стремление наших предков, живших в суровом климате с морозными зимами, использовать для обогрева уборной избяное тепло и в то же время не допустить скверный запах в жилище. Туалет на Руси именовался «задок». Это слово впервые встречается в документах начала XVI века.

Туалет на Руси именовался «задок». Это слово впервые встречается в документах начала XVI века.

Как и полуземлянки южных славян, древние избы северных славянских племен оставались в употреблении много столетий. Уже в ту давнюю пору народный талант выработал тип жилища, очень удачно отвечавшего местным условиям, да и жизнь практически до последнего времени не давала повода людям отойти от привычных, удобных и освященных традицией образцов.

Внутреннее пространство избы

Вкрестьянских домах было, как правило, одно или два, реже три жилых помещения, соединенных сенями. Наиболее типичным для России был дом, состоящий из теплого, отапливаемого печью помещения и сеней. Их использовали для хозяйственных нужд и как своеобразный тамбур между холодом улицы и теплом избы.

В домах зажиточных крестьян кроме отапливаемого русской печью помещения собственно избы было еще одно, летнее, парадное помещение — горница, которое в больших семьях использовалось и в повседневной жизни. Отапливалась горница в этом случае печью-голландкой.

Отапливалась горница в этом случае печью-голландкой.

Интерьер избы отличался простотой и целесообразным размещением включенных в него предметов. Основное пространство избы занимала духовая печь, которая на большей части территории России располагалась у входа, справа или слева от дверей.

Только в южной, центрально-черноземной полосе Европейской России печь находилась в дальнем от входа углу. Стол всегда стоял в углу, по диагонали от печи. Над ним была расположена божница с иконами. Вдоль стен шли неподвижные лавки, над ними — врезанные в стены полки. В задней части избы от печи до боковой стены под потолком устраивался деревянный настил — полати. В южнорусских районах за боковой стеной печи мог быть деревянный настил для спанья — пол, примост. Вся эта неподвижная обстановка избы строилась вместе с домом и называлась хоромным нарядом.

Печь играла главную роль во внутреннем пространстве русского жилища на протяжении всех этапов его существования. Недаром помещение, где стояла русская печь называли «избой, истопкой». Русская печь относится к типу духовых печей, в которых огонь разводится внутри печи, а не на открытой сверху площадке. Дым выходит через устье — отверстие, в которое закладывается топливо, или через специально разработанный дымоход. Русская печь в крестьянской избе имела форму куба: обычная ее длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. Верхняя часть печи плоская, удобная для лежания. Топка печи сравнительно больших размеров: высотой 1,2-1,4 м, шириной до 1,5 м, со сводчатым потолком и плоским дном — подом. Устье, обычно прямоугольной формы или с полукруглой верхней частью, закрывалось заслонкой, вырезанным по форме устья железным щитом с ручкой. Перед устьем находилась небольшая площадка — шесток, на который ставилась хозяйственная утварь, чтобы ухватом задвинуть ее в печь. Русские печи всегда стояли на опечке, представлявшем собой сруб в три — четыре венца из круглых бревен или плах, поверх него делался бревенчатый накат, который мазали толстым слоем глины, это служило подом печи.

Русская печь относится к типу духовых печей, в которых огонь разводится внутри печи, а не на открытой сверху площадке. Дым выходит через устье — отверстие, в которое закладывается топливо, или через специально разработанный дымоход. Русская печь в крестьянской избе имела форму куба: обычная ее длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. Верхняя часть печи плоская, удобная для лежания. Топка печи сравнительно больших размеров: высотой 1,2-1,4 м, шириной до 1,5 м, со сводчатым потолком и плоским дном — подом. Устье, обычно прямоугольной формы или с полукруглой верхней частью, закрывалось заслонкой, вырезанным по форме устья железным щитом с ручкой. Перед устьем находилась небольшая площадка — шесток, на который ставилась хозяйственная утварь, чтобы ухватом задвинуть ее в печь. Русские печи всегда стояли на опечке, представлявшем собой сруб в три — четыре венца из круглых бревен или плах, поверх него делался бревенчатый накат, который мазали толстым слоем глины, это служило подом печи. Русские печи имели один или четыре печных столба. Печи различались по конструкции дымохода. Древнейшим типом русской духовой печи была печь без дымохода, называвшаяся курной печью или черной. Дым выходил наружу через устье и во время топки висел под потолком толстым слоем, отчего верхние венцы бревен в избе покрывались черной смолистой копотью. Для оседания сажи служили полавочники — полки, располагавшиеся по периметру избы выше окон, они отделяли закопченый верх от чистого низа. Для выхода дыма из помещения открывали дверь и небольшое отверстие в потолке или в задней стене избы — дымоволок. После топки это отверстие закрывали деревянным щитком, в южных губ. отверстие затыкали тряпками.

Русские печи имели один или четыре печных столба. Печи различались по конструкции дымохода. Древнейшим типом русской духовой печи была печь без дымохода, называвшаяся курной печью или черной. Дым выходил наружу через устье и во время топки висел под потолком толстым слоем, отчего верхние венцы бревен в избе покрывались черной смолистой копотью. Для оседания сажи служили полавочники — полки, располагавшиеся по периметру избы выше окон, они отделяли закопченый верх от чистого низа. Для выхода дыма из помещения открывали дверь и небольшое отверстие в потолке или в задней стене избы — дымоволок. После топки это отверстие закрывали деревянным щитком, в южных губ. отверстие затыкали тряпками.

Другой тип русской печи — полубелая или полукурная — является переходной формой от черной печи к белой печи с трубой. Полубелые печи не имеют кирпичного дымохода, но над шестком устраивается патрубок, а над ним в потолке делается небольшое круглое отверстие, выходящее в деревянную трубу. Во время топки между патрубком и отверстием в потолке вставляется железная круглая труба, несколько шире, чем самоварная. После протапливания печи трубу снимают, а отверстие закрывают.

После протапливания печи трубу снимают, а отверстие закрывают.

Белая русская печь предполагает трубу для выхода дыма. Над шестком из кирпича выкладывается патрубок, собирающий дым, который выходит из устья печи. Из патрубка дым поступает в горизонтально выложенный на чердаке боров из обожженного кирпича, а оттуда в вертикальную дымовую трубу.

В прежние времена печи чаще были из глины, в толщу которой нередко добавляли камни, что позволяло печи сильнее нагреваться и дольше держать тепло. В севернорусских губерниях булыжники вбивали в глину слоями, чередуя слои глины и камней.

Местоположение печи в избе строго регламентировалось. На большей территории Европейской России и в Сибири печь располагалась около входа, справа или слева от дверей. Устье печи в зависимости от местности могло быть повернуто к передней фасадной стене дома или к боковой. В южнорусских губерниях печь обычно находилась в дальнем правом или левом углу избы с устьем, повернутым к боковой стене или входной двери. С печью связано много представлений, поверий, обрядов, магических приемов. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. По народным поверьям, под печью или за нею живет домовой, покровитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный и даже опасный — в других. В системе поведения, где существенно такое противопоставление, как «свой» — «чужой», отношение хозяев к гостю или незнакомому человеку изменялось, если ему довелось посидеть на их печи; как человек, отобедавший с семьей хозяина за одним столом, так и тот, кто сиживал на печи, воспринимался уже как «свой». Обращение к печи происходило во время всех обрядов, основной идеей которых был переход в новое состояние, качество, статус.

С печью связано много представлений, поверий, обрядов, магических приемов. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. По народным поверьям, под печью или за нею живет домовой, покровитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный и даже опасный — в других. В системе поведения, где существенно такое противопоставление, как «свой» — «чужой», отношение хозяев к гостю или незнакомому человеку изменялось, если ему довелось посидеть на их печи; как человек, отобедавший с семьей хозяина за одним столом, так и тот, кто сиживал на печи, воспринимался уже как «свой». Обращение к печи происходило во время всех обрядов, основной идеей которых был переход в новое состояние, качество, статус.

Печь была вторым по значению «центром святости» в доме — после красного, Божьего угла, — а может быть, даже и первым.

Часть избы от устья до противоположной стены, пространство, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи, называлась печным углом. Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники — полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Здесь, около окна, против устья печи, в каждом доме стояли ручные жернова, поэтому угол называют еще жерновым. В печном углу находилась судная лавка или прилавок с полками внутри, использовавшаяся в качестве кухонного стола. На стенах располагались наблюдники — полки для столовой посуды, шкафчики. Выше, на уровне полавочников, размещался печной брус, на который ставилась кухонная посуда и укладывались разнообразные хозяйственные принадлежности.

Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой. Закрытый дощатой перегородкой печной угол образовывал маленькую комнатку, имевшую название «чулан» или «прилуб».

Он являлся исключительно женским пространством в избе: здесь женщины готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, у печи ставился второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности в женскую половину. Появление же там постороннего мужчины считалось вообще недопустимым.

Традиционная неподвижная обстановка жилища дольше всего удерживалась около печи в женском углу.

Красный угол, как и печь, являлся важным ориентиром внутреннего пространства избы.

На большей территории Европейской России, на Урале, в Сибири красный угол представлял собой пространство между боковой и фасадной стеной в глубине избы, ограниченное углом, что расположен по диагонали от печи.

В южнорусских районах Европейской России красный угол — пространство, заключенное между стеной с дверью в сени и боковой стеной. Печь находилась в глубине избы, по диагонали от красного угла. В традиционном жилище почти на всей территории России, за исключением южнорусских губерний, красный угол хорошо освещен, поскольку обе составляющие его стены имели окна. Основным украшением красного угла является божница с иконами и лампадкой, поэтому его называют еще «святым». Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол, лишь в ряде мест Псковской и Великолукской губ. его ставят в простенке между окнами — против угла печи. В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, — две полки полавочника; отсюда западно-южнорусское название угла «сутки» (место, где стыкаются, соединяются элементы убранства жилища).

Как правило, повсеместно в России в красном углу кроме божницы находится стол, лишь в ряде мест Псковской и Великолукской губ. его ставят в простенке между окнами — против угла печи. В красном углу подле стола стыкаются две лавки, а сверху, над божницей, — две полки полавочника; отсюда западно-южнорусское название угла «сутки» (место, где стыкаются, соединяются элементы убранства жилища).

Все значимые события семейной жизни отмечались в красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья, происходило действие многих календарных обрядов. В свадебном обряде сватание невесты, выкуп ее у подружек и брата совершались в красном углу; из красного угла отчего дома ее увозили на венчание в церковь, привозили в дом жениха и вели тоже в красный угол. Во время уборки урожая первый и последний устанавливали в красном углу. Сохранение первых и последних колосьев урожая, наделенных, по народным преданиям, магической силой, сулило благополучие семье, дому, всему хозяйству. В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

В красном углу совершались ежедневные моления, с которых начиналось любое важное дело. Он является самым почетным местом в доме. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. Само название «красный» означает «красивый», «хороший», «светлый». Его убирали вышитыми полотенцами, лубочными картинками, открытками. На полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь, хранили наиболее ценные бумаги, предметы. Повсеместно у русских был распространен обычай при закладке дома класть деньги под нижний венец во все углы, причем под красный угол клали более крупную монету.

Некоторые авторы связывают религиозное осмысление красного угла исключительно с христианством. По их мнению, единственным священным центром дома в языческие времена была печь. Божий угол и печь даже трактуются ими как христианский и языческий центры. Эти ученые видят в их взаимном расположении своеобразную иллюстрацию к русскому двоеверию просто сменили в Божьем углу более древние — языческие, а на первых порах несомненно соседствовали там с ними.

Что же до печки… подумаем серьезно, могла ли «добрая» и «честная» Государыня Печь, в присутствии которой не смели сказать бранного слова, под которой, согласно понятиям древних, обитала душа избы — Домовой,- могла ли она олицетворять «тьму»? Да никоим образом. С гораздо большей вероятностью следует предположить, что печь ставилась в северном углу в качестве неодолимой преграды на пути сил смерти и зла, стремящихся ворваться в жилье.

Сравнительно небольшое пространство избы, около 20-25 кв.м, было организовано таким образом, что в нем с большим или меньшим удобством располагалась довольно большая семья в семь-восемь человек. Это достигалось благодаря тому, что каждый член семьи знал свое место в общем пространстве. Мужчины обычно работали, отдыхали днем на мужской половине избы, включавшей в себя передний угол с иконами и лавку около входа. Женщины и дети находились днем на женской половине возле печи. Места для ночного сна также были распределены. Старые люди спали на полу около дверей, печи или на печи, на голбце, дети и холостая молодежь — под полатями или на полатях. Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное — на лавке под полатями или на помосте около печи.

Взрослые брачные пары в теплое время ночевали в клетях, сенях, в холодное — на лавке под полатями или на помосте около печи.

Каждый член семьи знал свое место и за столом. Хозяин дома во время семейной трапезы сидел под образами. Его старший сын располагался по правую руку от отца, второй сын — по левую, третий — рядом со старшим братом. Детей, не достигших брачного возраста, сажали на лавку, идущую от переднего угла по фасаду. Женщины ели, сидя на приставных скамейках или табуретках. Нарушать раз заведенный порядок в доме не полагалось без крайней необходимости. Человек, их нарушившего, могли строго наказать.

В будние дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего: стол стоял без скатерти, стены без украшений. В печном углу и на полках была расставлена будничная утварь.

В праздничный день изба преображалась: стол выдвигался на середину, накрывался скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь, хранившаяся до этого в клетях.

Интерьер горницы отличался от интерьера внутреннего пространства избы присутствием голландки вместо русской печи или вообще отсутствием печи. В остальном хоромный наряд, за исключением полатей и помоста для спанья, повторял неподвижный наряд избы. Особенностью горницы было то, что она всегда была готова к приему гостей.

В остальном хоромный наряд, за исключением полатей и помоста для спанья, повторял неподвижный наряд избы. Особенностью горницы было то, что она всегда была готова к приему гостей.

Под окнами избы делались лавки, которые не принадлежали к мебели, но составляли часть пристройки здания и были прикреплены к стенам неподвижно: доску врубали одним концом в стену избы, а на другом делали подпорки: ножки, бабки, подлавники. В старинных избах лавки украшались «опушкой» — доской, прибитой к краю лавки, свисавшей с нее подобно оборке. Такие лавки назывались «опушенными» или «с навесом», «с подзором». В традиционном русском жилище лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сидения, спанья, хранения различных хозяйственных мелочей. Каждая лавка в избе имела свое название, связанное либо с ориентирами внутреннего пространства, либо со сложившимися в традиционной культуре представлениями о приуроченности деятельности мужчины или женщины к определенному месту в доме (мужская, женская лавки). Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать — топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть. То же касается и сватов: они проходили к столу и садились на лавку только по приглашению. В похоронной обрядности покойного клали на лавку, но не на любую, а на расположенную вдоль половиц.

Под лавками хранили различные предметы, которые в случае необходимости легко было достать — топоры, инструменты, обувь и проч. В традиционной обрядности и в сфере традиционных норм поведения лавка выступает как место, на которое позволено сесть не каждому. Так входя в дом, особенно чужим людям, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не пригласят пройти и сесть. То же касается и сватов: они проходили к столу и садились на лавку только по приглашению. В похоронной обрядности покойного клали на лавку, но не на любую, а на расположенную вдоль половиц.

Долгая лавка — лавка, отличавшаяся от других своей длиной. В зависимости от местной традиции распределения предметов в пространстве дома, долгая лавка могла иметь различное место в избе. В севернорусских и среднерусских губерниях, в Поволжье она тянулась от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома. В южновеликорусских губерниях она шла от красного угла вдоль стены фасада. С точки зрения пространственного деления дома долгая лавка, подобно печному углу, традиционно считалась женским местом, где в соответствующее время занимались теми или иными женскими работами, такими, как прядение, вязание, вышивание, шитье. На долгую лавку, расположенную всегда вдоль половиц, клали покойников. Поэтому в некоторых губерниях России на эту лавку никогда не садились сваты. В противном случае их дело могло разладится.

На долгую лавку, расположенную всегда вдоль половиц, клали покойников. Поэтому в некоторых губерниях России на эту лавку никогда не садились сваты. В противном случае их дело могло разладится.

Короткая лавка — лавка, идущая вдоль передней стены дома, выходящей на улицу. Во время семейной трапезы на ней сидели мужчины.

Лавка, находившаяся около печки, называлась кутной. На нее ставили ведра с водой, горшки, чугунки, укладывали только что выпеченный хлеб.

Лавка пороговая шла вдоль стены, где расположена дверь. Она использовалась женщинами вместо кухонного стола и отличалась от других лавок в доме отсутствием опушки по краю.

Лавка судная — лавка, идущая от печи вдоль стены или дверной перегородки к передней стене дома. Уровень поверхности этой лавки выше, чем других лавок в доме. Лавка спереди имеет створчатые или раздвижные дверцы или закрывается занавеской. Внутри нее расположены полки для посуды, ведер, чугунков, горшков.

Коником называли мужскую лавку. Она была короткая и широкая. На большей части территории России имела форму ящика с откидной плоской крышкой или ящика с задвижными дверцами. Свое название коник получил, вероятно, благодаря вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался «мужской» лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т.п. Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ.

Она была короткая и широкая. На большей части территории России имела форму ящика с откидной плоской крышкой или ящика с задвижными дверцами. Свое название коник получил, вероятно, благодаря вырезанной из дерева конской голове, украшавшей его боковую сторону. Коник располагался в жилой части крестьянского дома, около дверей. Он считался «мужской» лавкой, так как это было рабочее место мужчин. Здесь они занимались мелким ремеслом: плели лапти, корзины, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т.п. Под коником находились и инструменты, необходимые для этих работ.

Место на лавке считалось более престижным, чем на скамье; гость мог судить об отношении к нему хозяев, смотря по тому, куда его усаживали — на лавку или на скамью.

Мебель и убранство

Необходимым элементом убранства жилья являлся стол, служащий для ежедневной и праздничной трапезы. Стол являлся одним из наиболее древних видов передвижной мебели, хотя наиболее ранние столы были глинобитными и неподвижными. Такой стол с глинобитными же лавками около него были обнаружены в пронских жилищах XI-XIII веков (Рязанская губ.) и в киевской землянке XII века. Четыре ножки стола из землянки в Киеве представляют собой стойки, врытые в землю. В традиционном русском жилище подвижный стол всегда имел постоянное место, он стоял в самом почетном месте — в красном углу, в котором находились иконы. В севернорусских домах стол всегда располагался вдоль половиц, то есть более узкой стороной к фасадной стене избы. В некоторых местах, например в Верхнем Поволжье, стол ставили только на время трапезы, после еды его клали боком на полавочник под образами. Делалось это для того, чтобы в избе было больше места.

Такой стол с глинобитными же лавками около него были обнаружены в пронских жилищах XI-XIII веков (Рязанская губ.) и в киевской землянке XII века. Четыре ножки стола из землянки в Киеве представляют собой стойки, врытые в землю. В традиционном русском жилище подвижный стол всегда имел постоянное место, он стоял в самом почетном месте — в красном углу, в котором находились иконы. В севернорусских домах стол всегда располагался вдоль половиц, то есть более узкой стороной к фасадной стене избы. В некоторых местах, например в Верхнем Поволжье, стол ставили только на время трапезы, после еды его клали боком на полавочник под образами. Делалось это для того, чтобы в избе было больше места.

В лесной полосе России столы плотничной работы имели своеобразную форму: массивное подстолье, то есть рама, соединяющая ножки стола, забиралось досками, ножки изготовлялись короткими и толстыми, большая столешница всегда делалась съемной и выступала за подстолье для того, чтобы было удобнее сидеть. В подстолье делался шкафчик с двустворчатыми дверками для столовой утвари, хлеба, необходимого на день.

В традиционной культуре, в обрядовой практике, в сфере норм поведения и пр. столу придавалось большое значение. Об этом говорит четкая пространственная закрепленность его в красном углу. Любое выдвижение его оттуда может быть связано лишь с обрядовой или кризисной ситуацией. Исключительная роль стола была выражена практически во всех обрядах, одним из элементов которых являлась трапеза. С особенной яркостью она проявлялась в свадебном обряде, в котором практически каждый этап завершался застольем. Стол осмыслялся в народном сознании как «Божья ладонь», дарующая хлеб насущный, поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось грехом. В обычное, незастольное, время на столе могли находится лишь хлеб, как правило завернутый в скатерть, и солонка с солью.

В сфере традиционных норм поведения стол всегда был местом, где происходило единение людей: человек, которого приглашали отобедать за хозяйским столом, воспринимался как «свой».

Покрывался стол скатертью. В крестьянской избе скатерти изготавливали из домотканины как простого полотняного переплетения, так и выполненной в технике бранного и многоремизного ткачества. Используемые повседневно скатерти сшивали из двух полотнищ пестряди, как правило с клеточным узором (расцветка самая разнообразная) или просто грубого холста. Такой скатертью накрывали стол во время обеда, а после еды или снимали, или покрывали ею хлеб, оставляемый на столе. Праздничные скатерти отличались лучшим качеством полотна, такими дополнительными деталями как кружевная прошва между двумя полотнищами, кисти, кружево или бахрома по периметру, а также узором на ткани.

Используемые повседневно скатерти сшивали из двух полотнищ пестряди, как правило с клеточным узором (расцветка самая разнообразная) или просто грубого холста. Такой скатертью накрывали стол во время обеда, а после еды или снимали, или покрывали ею хлеб, оставляемый на столе. Праздничные скатерти отличались лучшим качеством полотна, такими дополнительными деталями как кружевная прошва между двумя полотнищами, кисти, кружево или бахрома по периметру, а также узором на ткани.

В русском быту различали следующие виды скамей: переметную, переносную и приставную. Скамья переметная — скамья с перекидной спинкой («переметом») служила для сидения и спанья. В случае необходимости устроить спальное место спинку по верху, по круговым пазам, сделанным в верхних частях боковых ограничителей скамьи, перекидывали на другую сторону скамьи, а последнюю придвигали к лавке, так что образовывалась как бы кровать, ограниченная спереди «переметом». Спинка переметной скамьи нередко украшалась сквозной резьбой, что значительно уменьшало ее вес. Такого типа скамьи использовались главным образом в городском и монастырском быту.

Такого типа скамьи использовались главным образом в городском и монастырском быту.

Скамья переносная — скамья с четырьмя ножками или двумя глухими досками, по мере необходимости приставлялась к столу, использовалась для сидения. Если не хватало места для спанья, скамью можно было перенести и поставить вдоль лавки, чтобы увеличить пространство для дополнительной постели. Переносные скамьи являлись одной из древнейших форм мебели у русских.

Скамья приставная — скамья с двумя ножками, расположенные лишь на одном конце сиденья, другим концом такую скамью клали на лавку. Нередко такого типа скамьи изготавливали из цельного куска дерева таким образом, что ножками служили два корня дерева, обрубленные на определенной длине.

Кроватью в старину служила прикрепленная к стене скамья или лавка, к которой приставляли другую лавку. На этих лавах клали постель, состоявшую из трех частей: пуховика или перины, изголовья и подушек. Изголовье или подголовник — это подставка под голову, на которую клали подушку. Она представляет собой деревянную покатую плоскость на брусочках, сзади могла быть сплошная или решетчатая спинка, по углам — резные или точеные столбики. Было два изголовья — нижнее называлось бумажным и подкладывалось под верхнее, на верхнее клалась подушка. Постель покрывалась простынею из полотна или шелковой материи, а сверху закрывалась одеялом, входившим под подушку. Постели убирались понаряднее в праздники или на свадьбах, попроще в обычные дни. Вообще, однако, постели были принадлежностью только богатых людей, да и у тех стояли более для вида в своем убранстве, а сами хозяева охотнее спали на простой звериной шкуре. У людей средственного состояния обычною постелью служили войлоки, а бедные поселяне спали на печах, постлавши под головы собственное платье, или же на голых лавках.

Она представляет собой деревянную покатую плоскость на брусочках, сзади могла быть сплошная или решетчатая спинка, по углам — резные или точеные столбики. Было два изголовья — нижнее называлось бумажным и подкладывалось под верхнее, на верхнее клалась подушка. Постель покрывалась простынею из полотна или шелковой материи, а сверху закрывалась одеялом, входившим под подушку. Постели убирались понаряднее в праздники или на свадьбах, попроще в обычные дни. Вообще, однако, постели были принадлежностью только богатых людей, да и у тех стояли более для вида в своем убранстве, а сами хозяева охотнее спали на простой звериной шкуре. У людей средственного состояния обычною постелью служили войлоки, а бедные поселяне спали на печах, постлавши под головы собственное платье, или же на голых лавках.

Посуду ставили в поставцах: это были столбы с многочисленными полками между ними. На нижних полках, более широких, хранили массивную посуду, на верхние полки, более узкие, ставили мелкую посу-ду.

Для хранения отдельно использовавшейся по-суды служил посудник: деревянная полка или открытый шкафчик-полочник. Посудник мог иметь форму замкнутой рамы или быть открытым сверху, нередко его боковые стенки украшались резьбой или имели фигурные формы (например, овальные). Над одной или двумя полочками посудника с наружной стороны могла быть прибита рейка для устой-чивости посуды и для постановки тарелок на ребро. Как правило, посудник находился над судной лавкой, под рукой у хозяйки. Он издавна являлся необходимой деталью в неподвижном убранстве избы.

Посудник мог иметь форму замкнутой рамы или быть открытым сверху, нередко его боковые стенки украшались резьбой или имели фигурные формы (например, овальные). Над одной или двумя полочками посудника с наружной стороны могла быть прибита рейка для устой-чивости посуды и для постановки тарелок на ребро. Как правило, посудник находился над судной лавкой, под рукой у хозяйки. Он издавна являлся необходимой деталью в неподвижном убранстве избы.

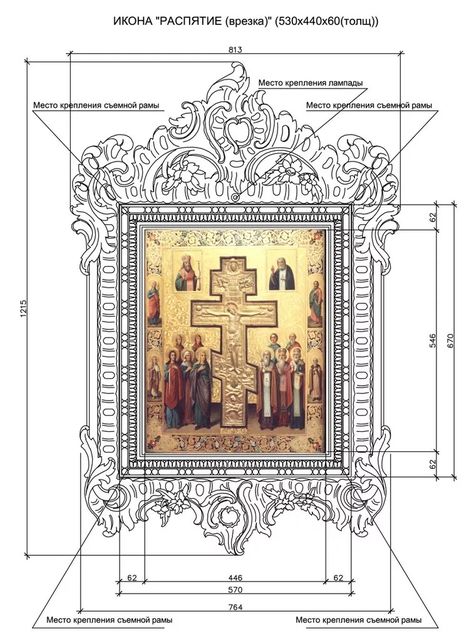

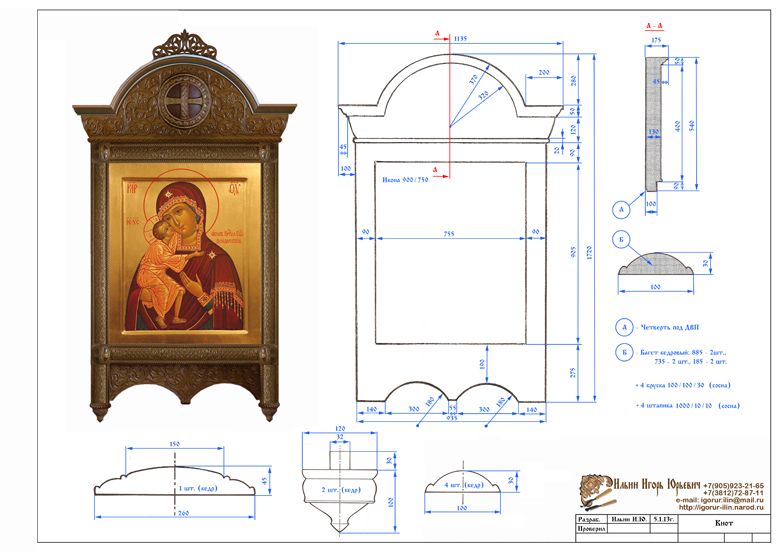

Главное украшение домов составляли иконы. Иконы ставились на полочку или открытый шкафчик называемый божницей. Она изготовлялась из дерева, нередко украшалась резьбой и росписью. Божница довольно часто была двухъярусной: в нижнем ярусе ставились новые иконы, в верхнем — старые, поблекшие. Она располагалась всегда в красном углу избы. Кроме икон на божнице хранились освященные в церкви предметы: святая вода, верба, пасхальное яйцо, иногда Евангелие. Туда складывались важные документы: счета, долговые расписки, платежные тетради, поминальники. Здесь же лежало крылышко для обметания икон. На божницу часто вешалась занавеска, закрывавшая иконы, или божник. Такого рода полочка или шкафчик были распространены во всех русских избах, так как, по мнению крестьян, иконы должны были стоять, а не висеть в углу избы.

На божницу часто вешалась занавеска, закрывавшая иконы, или божник. Такого рода полочка или шкафчик были распространены во всех русских избах, так как, по мнению крестьян, иконы должны были стоять, а не висеть в углу избы.

Божник представлял собой узкое, длинное полотнище домотканого холста, украшенное вдоль одной стороны и на концах вышивкой, тканым орнаментом, лентами, кружевом. Божник вывешивался так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, но не закрывали лики.

Украшение красного угла в виде птицы, размером 10-25 см, называлось голубком. Оно подвешивается к потолку перед образами на нитке или веревке. Голубков изготавливали из дерева (сосны, березы), иногда раскрашивая в красный, синий, белый, зеленый цвет. Хвост и крылья таких голубков выполнялись из лучинной щепы в виде вееров. Также были распространены птицы, туловище которых делали из соломы, а голову, крылья и хвост — из бумаги. Появление образа голубя в качестве украшения красного угла связано с христианской традицией, где голубь символизирует Святой Дух.

Красный угол также украшался накутником, прямоугольным полотнищем ткани, сшитого из двух кусков белого тонкого холста или ситца. Размеры накутника могут быть различными, обычно 70 см длиной, 150 см шириной. Белые накутники украшались по нижнему краю вышивкой, ткаными узорами, лентами, кружевом. Накутник прикреплялся в угол под образами. При этом сверху божницы или иконы были опоясаны божником.

Старообрядцы считали необходимым закрывать лики икон от посторонних глаз, поэтому их завешивали благовесткой. Она состоит из двух сшитых полотнищ белого холста, украшенных вышивкой геометрическим или стилизованным растительным орнаментом в несколько рядов красными хлопчатобумажными нитками, полосками кумача между рядами вышивки, воланами по нижнему краю или кружевом. Поле холста, свободное от полос вышивки, заполняли звездочками, выполненными красными нитками. Благовестка подвешивалась перед иконами, закрепляясь на стене или божнице с помощью матерчатых петель. Ее раздергивали только во время молитвы.

Для праздничного убранства избы использовалось полотенце — полотнище белой ткани домашнего или реже фабричного производства, отделанное вышивкой, тканым цветным узором, лентами, полосами цветного ситца, кружевом, блестками, позументом, тесьмой, бахромой. Оно украшалось, как правило, на концах. Полотнище полотенца орнаментовалось редко. Характер и количество украшений, расположение их, цвет, материал — это все определялось местной традицией, а также назначением полотенца. Они вывешивались на стены, иконы к большим праздникам, таким как Пасха, Рождество Христово, Пятидесятница (день Святой Троицы), к престольным праздникам деревни, т.е. праздникам в честь святого покровителя деревни, к заветным дням — праздникам, справлявшимся по поводу важных событий, прошедших в деревне. Кроме того, полотенца вывешивались во время свадеб, на крестинном обеде, в день трапезы по случаю возвращения с воинской службы сына или приезда долгожданной родни. Полотенца развешивали на стенах, составляющих красный угол избы, и в самом красном углу. Их надевали на деревянные гвозди — «крюки», «спички», вбитые в стены. По обычаю, полотенца являлись необходимой частью девичьего приданого. Их было принято демонстрировать родственникам мужа на второй день свадебного пира. Молодуха развешивала полотенца в избе поверх полотенец свекрови, чтобы все могли полюбоваться на ее работу. Количество полотенец, качество полотна, мастерство вышивки — все это позволяло оценить трудолюбие, аккуратность, вкус молодой женщины. Полотенце вообще играло большую роль в обрядовой жизни русской деревни. Оно было важным атрибутом свадебного, родинного, погребально-поминального ритуалов. Очень часто оно выступало объектом почитания, предметом особой важности, без которого ритуал любого обряда был бы не полон.

Их надевали на деревянные гвозди — «крюки», «спички», вбитые в стены. По обычаю, полотенца являлись необходимой частью девичьего приданого. Их было принято демонстрировать родственникам мужа на второй день свадебного пира. Молодуха развешивала полотенца в избе поверх полотенец свекрови, чтобы все могли полюбоваться на ее работу. Количество полотенец, качество полотна, мастерство вышивки — все это позволяло оценить трудолюбие, аккуратность, вкус молодой женщины. Полотенце вообще играло большую роль в обрядовой жизни русской деревни. Оно было важным атрибутом свадебного, родинного, погребально-поминального ритуалов. Очень часто оно выступало объектом почитания, предметом особой важности, без которого ритуал любого обряда был бы не полон.

В день свадьбы полотенце использовалось невестой в качестве фаты. Накинутое на голову, оно должно было предохранить ее от дурного глаза, порчи в самый ответственный момент ее жизни. Полотенце применялось в обряде «соединения молодых» перед венцом: им связывали руки жениха и невесты «на веки вечные, на годы долгие». Полотенцем одаривали бабку-повитуху, принимавшую роды, кума и куму, крестивших младенца. Полотенце присутствовало в обряде «бабина каша», происходившая после рождения ребенка. Однако особую роль играло полотенце в погребально-поминальном обрядности. По поверьям русских крестьян в полотенце, вывешенное в день смерти человека на окно, сорок дней находилась его душа. Малейшее движение ткани рассматривалось как знак ее присутствия в доме. В сороковины полотенце встряхивали за околицей деревни, отправляя тем самым душу из «нашего мира» в «иной мир».

Полотенцем одаривали бабку-повитуху, принимавшую роды, кума и куму, крестивших младенца. Полотенце присутствовало в обряде «бабина каша», происходившая после рождения ребенка. Однако особую роль играло полотенце в погребально-поминальном обрядности. По поверьям русских крестьян в полотенце, вывешенное в день смерти человека на окно, сорок дней находилась его душа. Малейшее движение ткани рассматривалось как знак ее присутствия в доме. В сороковины полотенце встряхивали за околицей деревни, отправляя тем самым душу из «нашего мира» в «иной мир».

Все эти действия с полотенцем были широко распространены в русской деревне. В их основе лежали древние мифологические представления славян. Полотенце выступало в них в качестве оберега, знака принадлежности к определенному семейно-родовому коллективу, осмыслялось как предмет, воплощавший души предков «родителей», внимательно наблюдавших за жизнью живых.

Такая символика полотенца исключала использование его для вытирания рук, лица, пола. Для этой цели пользовались рукотерником, утиркой, утиральником и т.д.

Для этой цели пользовались рукотерником, утиркой, утиральником и т.д.

Множество мелких деревянных предметов за тысячу лет бесследно исчезло, сгнило, рассыпалось в прах. Но не все. Что-то отыскано археологами, что-то может подсказать изучение культурного наследия родственных и соседних народов. Определенный свет проливают и позднейшие, зафиксированные этнографами образцы… Словом, о внутреннем убранстве русской избы можно говорить без конца.

Утварь

Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари, накапли-вавшейся десятилетиями, если не столетиями, и буквально заполнявшей пространство. В русской деревне утварью называлось «все движимое в доме, жилище», по словам В.И.Даля. Фактически утварь — это вся совокупность предметов, необходимых человеку в его обиходе. Утварь — это посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости для хранения предметов домашнего обихода, одежды; предметы для личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжигания огня, хранения и употребления табака и для косметических принадлежностей.

В русской деревне употреблялась в основном деревянная гончарная утварь. Метал-лическая, стеклянная, фарфоровая была распространена меньше. Деревянная утварь по технике изготовления могла быть долбленой, болбленой, бондарной, столярной, токарной. В большом употреблении была также утварь, изготовленная и бересты, плетенная из прутьев, соломы, корней сосны. Некоторые из необходимых в хозяйстве деревянных предметов изготавливались силами мужской половины семьи. Большая же часть предметов приобреталась на ярмарках, торжках, особенно это касалось бондарной и токарной утвари, изготовление которой требовало специальных знаний и инструментов.

Гончарная посуда применялась в основном для приготовления пищи в духовой печи и подачи ее на стол, иногда для засаолки, квашения овощей.

Металлическая утварь традиционного типа была, главным образом, медная, оловянная или серебряная. Наличие ее в доме было ярким свидетельством зажиточности семьи, ее бережливости, уважения к семейным традициям. Такую утварь продавали только в самые критические моменты жизни семьи.

Такую утварь продавали только в самые критические моменты жизни семьи.

Наполнявшая дом утварь изготавливалась, приобреталась, хранилась русскими крестьянами, естественно исходя из чисто практического ее использования. Однако в отдельные, с точки зрения крестьянина важные моменты жизни почти каждый из ее предметов превращался из вещи утилитарной в символическую. Сундук для приданого в один из моментов свадебного обряда из емкости для хранения одежды превращался в символ зажиточности семьи, трудолюбия невесты. Ложка, повернутая выемкой черпака вверх, означала, что она будет использована на поминальной трапезе. Лишняя ложка, оказавшаяся на столе, предвещала приход гостей и т.п. Одни предметы утвари обладали очень высоким семиотическим статусом, другие более низким.

Бодня, предмет домашней утвари, представляла собой деревянную емкость для хранения одежды и мелких предметов домашнего обихода. В русской деревне было известно два вида бодней. Первый вид представлял собой длинную выдолбленную деревянную колоду, боковые стены которой изготавливались из цельных досок. Отверстие с крышкой на кожаных петлях находилось в верхней части колоды. Бодня второго вида — это долбленый или бондарный ушат с крышкой, высотой 60-100 см, диаметром дна 54-80 см. Бодни обычно запирались на замок, хранились в клетях. Со второй половины XIX в. стали заменяться сундуками.

Отверстие с крышкой на кожаных петлях находилось в верхней части колоды. Бодня второго вида — это долбленый или бондарный ушат с крышкой, высотой 60-100 см, диаметром дна 54-80 см. Бодни обычно запирались на замок, хранились в клетях. Со второй половины XIX в. стали заменяться сундуками.

Для хранения громоздких хозяйственных припасов в клетях употреблялись бочки, кадки, лукошки разной величины и объема. Бочки в старину были самым обыкновенным вместилищем и жидкостей, и сыпучих тел, например: хлебного зерна, муки, льну, рыбы, мяса сушеного, поскони и разного мелкого товара.

Для заготовки впрок солений, квашений, мочений, кваса, воды, для хранения муки, крупы использовались кадки. Как правило, кадки были бондарной работы, т.е. делались из деревянных дощечек — клепок, стянутых обручами. они делались в форме усеченного конуса или цилиндра. они могли иметь три ножки, являвшиеся продолжением клепок. Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Это делалось для того, чтобы соления и мочения всегда находились в рассоле, не всплывали на поверхность. Крышка берегла продукты от пыли. У кружка и крышки имелись небольшие ручки.

Это делалось для того, чтобы соления и мочения всегда находились в рассоле, не всплывали на поверхность. Крышка берегла продукты от пыли. У кружка и крышки имелись небольшие ручки.

Лукошком называлась открытая цилиндрическая емкость из луба, дно плоское, из деревянных досочек или коры. Делалось с ручкой-ложкой или без нее. Размеры лукошка определялись назначением и назывались соответственно: «набирка»,»мостинка»,»ягодница», «грибница», и т.п. Если лукошко предназначалось для хранения сыпучих продуктов, то закрывалось надевающейся сверху плоской крышкой.

На протяжении многих столетий главным кухонным сосудом на Руси был горшок — утварь для приготовления пищи в виде глиняного сосуда с широким открытым верхом, имеющим низкий венчик, круглым туловом, плавно сужающимся к донцу. Горшки могли быть разных размеров: от маленького горшочка на 200-300 г каши до огромного горшка, вмещавшего до 2-3-х ведер воды. Форма горшка не менялась во все время его существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи. Они редко орнаментировались, их украшением служили узкие концентрические круги или цепочка из неглубоких ямочек, треугольничков, выдавленных вокруг венчика или на плечиках сосуда. В крестьянском доме было около десятка и более горшков разных размеров. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно. Если он давал трещину, его оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов.

Они редко орнаментировались, их украшением служили узкие концентрические круги или цепочка из неглубоких ямочек, треугольничков, выдавленных вокруг венчика или на плечиках сосуда. В крестьянском доме было около десятка и более горшков разных размеров. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно. Если он давал трещину, его оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов.

Горшок — предмет бытовой, утилитарный, в обрядовой жизни русского народа приобрел дополнительные ритуальные функции. Ученые считают, что это один из самых ритуализированных предметов домашней хозяйственной утвари. В поверьях народа горшок осмыслялся как живое антропоморфное существо, у которого есть горло, ручка, носик, черепок. Горшки принято делить на горшки, несущие в себе женское начало, и горшки с заложенной в них мужской сущностью. так, в южных губерниях Европейской России хозяйка, покупая горшок, старалась определить его родо-половую принадлежность: является он горшком или горшницей. Считалось, что в горшнице сваренная еда будет более вкусной, чем в горшке.

Считалось, что в горшнице сваренная еда будет более вкусной, чем в горшке.

Интересно также отметить, что в народном сознании четко проводится параллель между судьбой горшка и судьбой человека. Горшок нашел себе довольно широкое применение в погребальной обрядности. Так, на большей части территории Европейской России был распространен обычай разбивать горшки при вынос из дома покойников. Этот обычай воспринимался как констатация ухода человека из жизни, дома, деревни. В Олонецкой губ. эта идея выражалась несколько иначе. После похорон горшок, наполненный в доме умершего горячими углями, ставился вверх дном на могилу, при этом угли рассыпались и гасли. Кроме того, покойника через два часа после смерти обмывали водой, взятой из нового горшка. После употребления его уносили подальше от дома и закапывали в землю или бросали в воду. Считалось, что в горшке с водой сосредотачивается последняя жизненная сила человека, которую сливают во время обмывания покойника. Если такой горшок оставить в доме, то покойник будет возвращается с того света и пугать живущих в избе людей.

Горшок использовался также как атрибут некоторых обрядовых действий на свадьбах. Так, по обычаю, «свадебщики» во главе с дружкой и свашками утром приходили бить горшки к помещению, где проходила брачная ночь молодых, пока они еще не вышли. Битье горшков воспринималось как демонстрация перелома в судьбе девушки и парня, ставших женщиной и мужчиной.

В поверьях русского народа горшок часто выступает как оберег. В Вятской губ., например, чтобы предохранить кур от ястребов и ворон, на забор вешали вверх дном старый горшок. Это делалось обязательно в Великий четверг до восхода солнца, когда были особенно сильны колдовские чары. Горшок в этом случае как бы впитывал их в себя, получал дополнительную волшебную силу.

Для подачи на стол кушаний исполь-зовалась такая сто-ловая утварь как блюдо. Оно было обычно круглой или овальной формы, неглубоким, на невысоком поддоне, с широкими краями. В крестьянском быту были распространены главным образов деревянные блюда. Блюда, предназначенные для праздничных дней, украшались росписью. На них изображались растительные побеги, мелкие геометрические фигуры, фантастические животные и птицы, рыбы и коньки. Блюдо использовалось как в повседневном, так и в праздничном обиходе. В будни на блюде подавалась рыба, мясо, каша, капуста, огурцы и другие «густые» кушанья, съедавшиеся после похлебки или щей. В праздничные дни помимо мяса и рыбы на блюде подавались блины, пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи, конфеты и прочие сладости. Кроме того, существовал обычай подносить на блюде гостям чарку с вином, медовухой, бражкой, водкой или пивом. коней праздничной трапезы обозначался выносом пустого блюда, накрытого другим или тканью.

На них изображались растительные побеги, мелкие геометрические фигуры, фантастические животные и птицы, рыбы и коньки. Блюдо использовалось как в повседневном, так и в праздничном обиходе. В будни на блюде подавалась рыба, мясо, каша, капуста, огурцы и другие «густые» кушанья, съедавшиеся после похлебки или щей. В праздничные дни помимо мяса и рыбы на блюде подавались блины, пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи, конфеты и прочие сладости. Кроме того, существовал обычай подносить на блюде гостям чарку с вином, медовухой, бражкой, водкой или пивом. коней праздничной трапезы обозначался выносом пустого блюда, накрытого другим или тканью.

Блюда использовались во время народных обрядовых действий, гаданий, магических процедур. В родильных ритуалах блюдо с водой использовалось во время обряда магического очищения роженицы и повитухи, который проводился на третий день после родов. Роженица «серебрила бабку», т.е. бросала в налитую повивальной бабкой воду серебряные монеты, а повитуха омывала ей лицо, грудь и руки. В свадебном обряде блюдо использовалось для всеобщего показа ритуальных предметов и поднесения подарков. Блюдо использовалось и в некоторых обрядах годового цикла. Например, в Курской губ. в день Василия Кесарийского 1 января (14 января) по обычаю на блюдо укладывался жареный поросенок — символ богатства дома, ожидаемого в новом году. Глава семьи три раза поднимал блюдо с поросенком к иконам, а все остальные молились св. Василию о многочисленном приплоде скота. Блюдо было также атрибутом святочных гаданий девушек, называвшихся «подблюдными». В русской деревне существовал запрет на его использование в некоторые дни народного календаря. Нельзя было подавать блюдо с едой на стол в день Усекновения главы Иоанна Крестителя 29 августа, (11 сентября), так как, по христианской легенде, в этот день отрубленную голову Соломея преподнесла на блюде своей матери Иродиаде. В конце XVIII и в XIX в. блюдом также называли миску, тарелку, чашу, блюдце.

В свадебном обряде блюдо использовалось для всеобщего показа ритуальных предметов и поднесения подарков. Блюдо использовалось и в некоторых обрядах годового цикла. Например, в Курской губ. в день Василия Кесарийского 1 января (14 января) по обычаю на блюдо укладывался жареный поросенок — символ богатства дома, ожидаемого в новом году. Глава семьи три раза поднимал блюдо с поросенком к иконам, а все остальные молились св. Василию о многочисленном приплоде скота. Блюдо было также атрибутом святочных гаданий девушек, называвшихся «подблюдными». В русской деревне существовал запрет на его использование в некоторые дни народного календаря. Нельзя было подавать блюдо с едой на стол в день Усекновения главы Иоанна Крестителя 29 августа, (11 сентября), так как, по христианской легенде, в этот день отрубленную голову Соломея преподнесла на блюде своей матери Иродиаде. В конце XVIII и в XIX в. блюдом также называли миску, тарелку, чашу, блюдце.

Для питья и приема пищи служила чаша. Деревянная чаша представляет собой сосуд полусферической формы на небольшом поддоне, иногда с рукоятями или кольцами вместо ручек, без крышки. Часто по краю чаши делали надпись. Либо по венцу или по всей поверхности чаша украшалась росписью, включающей растительный и зооморфный орнамент (широко известны чаши с северодвинской росписью). Изготовлялись чаши различной величины — в зависимости от их использования. Чаши большого размера, имевшие вес до 800 г и более, употреблялись наравне со скобарями, братинами и ковшами во время праздников и канунов для питья пива и браги, когда собиралось много гостей. В монастырях большие чаши использовались для подачи на стол кваса. Небольшие чаши, выдолбленные из глины, употреблялись в крестьянском быту во время обеда — для подачи на стол щей, похлебки, ухи и т.п. Во время обеда кушанья подавались на стол в общей чаше, отдельная посуда использовалась лишь во время праздников. Есть начинали по знаку хозяина, за едой не разговаривали. Зашедших в дом гостей угощали тем же, что ели сами, и из той же посуды.

Часто по краю чаши делали надпись. Либо по венцу или по всей поверхности чаша украшалась росписью, включающей растительный и зооморфный орнамент (широко известны чаши с северодвинской росписью). Изготовлялись чаши различной величины — в зависимости от их использования. Чаши большого размера, имевшие вес до 800 г и более, употреблялись наравне со скобарями, братинами и ковшами во время праздников и канунов для питья пива и браги, когда собиралось много гостей. В монастырях большие чаши использовались для подачи на стол кваса. Небольшие чаши, выдолбленные из глины, употреблялись в крестьянском быту во время обеда — для подачи на стол щей, похлебки, ухи и т.п. Во время обеда кушанья подавались на стол в общей чаше, отдельная посуда использовалась лишь во время праздников. Есть начинали по знаку хозяина, за едой не разговаривали. Зашедших в дом гостей угощали тем же, что ели сами, и из той же посуды.

Чашу применяли в различных обрядах, особенно в обрядах жизненного цикла. Ее также употребляли и в календарных обрядах. С чашей связывались приметы и поверья: в конце праздничного обеда принято было выпивать до дна чашу за здоровье хозяина и хозяйки, не сделавший этого считался врагом. Осушая чашу, желали хозяину: «Удачи, победы, здоровья, и чтобы в его врагах осталось крови не больше, чем в этой чаше». Упоминается чаша и в заговорах.

С чашей связывались приметы и поверья: в конце праздничного обеда принято было выпивать до дна чашу за здоровье хозяина и хозяйки, не сделавший этого считался врагом. Осушая чашу, желали хозяину: «Удачи, победы, здоровья, и чтобы в его врагах осталось крови не больше, чем в этой чаше». Упоминается чаша и в заговорах.

Для питья различных напитков применяли кружку. Кружка — это цилиндрическая посуда разного объема с ручкой. Глиняные и выточенные из дерева кружки украшались росписью, а деревянные — резьбой, поверхность некоторых кружек покрывалась плетением из бересты. Их использовали в повседневном и праздничном обиходе, были они и предметом обрядовых действий.

Для питья хмельных напитков пользовались чаркой. Она представляет собой небольшой сосуд круглой формы, имеющий ножку и плоское дно, иногда могла быть ручка и крышка. Чарки обычно расписывались или украшались резьбой. Этот сосуд употреблялся как индивидуальная посуда для питья браги, пива, хмельного меда, а позднее — вина и водки в праздничные дни, так как пить разрешалось только по праздникам и подобного рода напитки были праздничным угощением для гостей. Пить было принято за здоровье других людей, а не за себя. Поднося гостю чарку вина, хозяин ждал от него ответной чарки.

Пить было принято за здоровье других людей, а не за себя. Поднося гостю чарку вина, хозяин ждал от него ответной чарки.

Чарку чаще всего использовали в свадебном обряде. Чарку с вином предлагал новобрачным священник после венчания. По очереди они отпивали из этой чарки по три глотка. Допив вино, муж бросал чарку под ноги и топтал ее одновременно с женой, приговаривая: «Пусть так под ногами нашими будут потоптаны те, которые станут посевать между нами раздор и нелюбовь». Считалось, что кто из супругов первым наступит на нее, тот и будет главенствовать в семье. Первую чарку с водкой хозяин подносил на свадебном пиру колдуну, которого приглашали на свадьбу в качестве почетного гостя, чтобы избавить молодых от порчи. Вторую чарку колдун просил сам и лишь после этого начинал защищать новобрачных от недобрых сил.

Единственным приспособлением для еды, пока не появились вилки, служили ложки. В основном они были деревянными. Ложки украшались росписью или резьбой. Соблюдались различные приметы, связанные с ложками. Нельзя было ставить ложку так, чтобы она опиралась черенком на стол, а другим концом на тарелку, так как по ложке, как по мосту, в миску может проникнуть нечистая сила. Не разрешалось стучать ложками по столу, так как от этого «лукавый радуется» и «скликаются на обед злыдни» (существа, олицетворяющие собой бедность и несчастье). считалось грехом убирать ложки со стола в заговенье, накануне положенных церковью постов, поэтому ложки оставались на столе до утра. Нельзя класть лишнюю ложку, иначе будет лишний рот или сядет за стол нечистая сила. В качестве подарка нужно было принести ложку на новоселье, вместе с караваем хлеба, солью и деньгами. Широко применялась ложка в обрядовых действиях.

Нельзя было ставить ложку так, чтобы она опиралась черенком на стол, а другим концом на тарелку, так как по ложке, как по мосту, в миску может проникнуть нечистая сила. Не разрешалось стучать ложками по столу, так как от этого «лукавый радуется» и «скликаются на обед злыдни» (существа, олицетворяющие собой бедность и несчастье). считалось грехом убирать ложки со стола в заговенье, накануне положенных церковью постов, поэтому ложки оставались на столе до утра. Нельзя класть лишнюю ложку, иначе будет лишний рот или сядет за стол нечистая сила. В качестве подарка нужно было принести ложку на новоселье, вместе с караваем хлеба, солью и деньгами. Широко применялась ложка в обрядовых действиях.

Традиционной утварью для русского застолья являлись ендовы, ковши, братины, скобкари. Ендовы не считались ценными предметами, которые необходимо выставлять на самое лучшее место в доме, как это, например, делалось с братиной или ковшами.

Кочерга, ухват, сковородник, хлебная лопата, помело — это предметы, связанные с очагом и печью.

Кочерга — это короткий толстый железный прут с загнутым концом, который служил для размешивания углей в печи и сгребания жара. С помощью ухвата передвигали горшки и чугунки в печи, их также можно было вынуть или установить в печь. Он представляет собой металлическую дужку, укрепленную на длинной деревянной рукояти. Перед посадкой хлебов в печь под печи очищали от угля и золы, подметая его помелом. Помело представляет собой длинную деревянную рукоять, к концу которой привязывались сосновые, можжевеловые ветки, солома, мочало или тряпка. При помощи хлебной лопаты в печь сажали хлеба и пироги, а также вынимали их оттуда. Вся эта утварь участвовала в тех или иных обрядовых действиях.

Таким образом, русская изба, с ее особым, хорошо организованным пространством, неподвижным нарядом, подвижной мебелью, убранством и утварью, была единым целым, составляющим целый мир для крестьянина.

Особый запах родного дома. Так пахнет счастье…

Родным домом на Руси, в России, в СССР для многих была, а для кого-то и осталась деревенская изба.

Русская изба – это Россия в малом. Ее судьба во многом схожа с судьбой русского человека: когда-то самобытная, ладная и добротная. Настоящие русские избы дошли до нас благодаря многовековой верности крестьянства заветам старины. Архитектура русской избы свидетельствует о беспримерной стойкости традиций. Не только стиль, но и конструктивное устройство, планировочная структура русской избы и внутреннее ее убранство были выработаны на протяжении тысячелетий.

Само слово «изба» (а также его синонимы «ызба»,»истьба», «изъба», «истобка», «истопка») употребляется в русских летописях, начиная с самых древнейших времен. Очевидна связь этого термина с глаголами «топить», «истопить». В самом деле, он всегда обозначает отапливаемое строение (в отличие, например, от клети).

Изба рубленна из дерева с тесовой крышей. В качестве строительного материала, как и сегодня, чаще всего применяли древесину хвойных пород деревьев: сосны и ели, а также дуба. В XVI и XVII веках было в обычае покрывать сверху кровлю березовою корою от сырости; это придавало ей пестроту; а иногда на кровле клали землю и дерн в предохранение от пожара. Для устройства кровли использовали солому, тес, дранку и лемех, который представляет собой дощечки небольшого размера, фигурно обрезанные с одного края.

Для устройства кровли использовали солому, тес, дранку и лемех, который представляет собой дощечки небольшого размера, фигурно обрезанные с одного края.

Русское зодчество славилось украшениями изб: резьбой, раскраской, росписью и искусно выполненными токарными деталями.

С фасада избы украшали выступающую часть верхнего бревна, так называемого охолупня, оконные наличники, крыльцо, причелины кровли, створки калиток и ворот.

Избы представителей высших сословий выделялись большим размером. Внутри они представляли собой хоромы из большого количества жилых и хозяйственных комнат, бедняки довольствовались одной комнатой.

Строительство дома для крестьянина было знаменательным событием. Важно не только решить чисто практическую задачу — обеспечить крышу над головой для себя и своей семьи, но и так организовать жилое пространство, чтобы оно было наполнено жизненными благами, теплом, любовью покоем. Считалось, что достигнуть этого можно было лишь следуя традициям предков.

Даже выбор деревьев в лесу регламентировался множеством правил, нарушение которых могло привести к превращению построенного дома из дома для людей в дом против людей, приносящий несчастья. Так, для сруба нельзя было брать «священные» деревья — они могут принести в дом смерть. Запрет распространялся на все старые деревья. По поверью, они должны умереть в лесу своей смертью. Большое несчастье случится, если в сруб попадет «буйное» дерево, то есть дерево, выросшее на перекрестке дорог или на месте бывший лесных дорог. Такое дерево может разрушить сруб и задавить хозяев дома.

При строительстве нового дома большое значение придавалось выбору места: место должно быть сухим, высоким, светлым — и вместе с тем учитывалась его ритуальная ценность: оно должно быть счастливым. Счастливым считалось место обжитое, то есть прошедшее проверку временем, место, где жизнь людей проходила в полном благополучии. Неудачными для строительства было место, где прежде захоранивали людей и где раньше проходила дорога или стояла баня.

Русская изба представляет собой деревянный дом, частично уходящий в землю. Несмотря на то, что изба чаше всего состояла из одной комнаты, она условно делилась на несколько зон. Был в ней печной угол, который считался грязным местом и отделялся от остального пространства избы занавесом, был так же женский угол (бабий кут или середа)– справа от входа, и мужской – у очага.

Сени

К избе нередко пристраивали своего рода прихожую — сени около 2 м шириной. Иногда, впрочем, сени значительно расширяли и устраивали в них хлев для скота. Использовали сени и по-другому. В обширных, опрятных сенях держали имущество, мастерили что-нибудь в непогоду, а летом могли, например, уложить там спать гостей. Такое жилище археологи называют «двухкамерными», имея в виду, что в нем два помещения.

Согласно письменным источникам, начиная с X века распространились неотапливаемые пристройки к избам — клети. Сообщались они опять-таки через сени.

Клеть служила летней спальней, круглогодичной кладовой, а зимой — своеобразным «холодильником».

Двери

Вот мы вошли в русскую избу, переступили порог, что может быть проще! Но для крестьянина дверь – не просто вход и выход из дома, это способ преодоления границы между внутренним и внешним мирами. Здесь таится угроза, опасность, ведь именно через дверь могут проникнуть в дом и злой человек, и нечисть.